美国《外交政策》杂志最近发表了一篇观点犀利的文章,核心结论就两句话——“美国领导全球的时代已经结束,但中国还没准备好接手”。这话听起来像外交辞令,实则暗藏当今世界格局的深层剧变。

特朗普重返白宫后,美国的战略收缩已不是秘密。他大幅削减联合国会费、缩减对外援助、动摇北约联盟体系,甚至公开质疑美国长期维护的国际秩序价值。但这种撤退并非精心设计的战略调整,更像是国力透支后的被迫退场。当前美国联邦债务占GDP比例突破130%,军工复合体腐败丑闻频发,社会分裂加剧政治内耗——这些结构性困境让“全球警察”的角色难以为继。历史学者保罗·肯尼迪早在1987年就预言:霸权国往往因过度扩张而衰落,今天的美国正是这一规律的解剖样本。

有意思的是,美国的撤退给中国送来了战略机遇。2008年金融危机时,美国曾主动要求中国“分担国际责任”;如今特朗普的收缩政策,更让全球治理出现权力真空。

但《外交政策》认为中国“没准备好”,并且给出了四个理由,这恰恰暴露了西方认知的盲区。

首先是海外军事基地数量。美国在80国设有750个军事基地,中国海外基地仅吉布提和柬埔寨两处。但现代领导力的决定因素早已超越炮舰外交,中国通过亚投行放贷超1000亿美元,项目成功率92%,促成沙特伊朗和解,证明经济协调与外交斡旋同样能重塑秩序。

其次是中国发展模式能不能复制。西方总担心中国打算成为“下一个美国”,但中国倡导的是多元文明共生。一带一路倡议、金砖机制扩容吸纳埃及埃塞俄比亚,都在构建摆脱西方中心的治理网络。正如新加坡学者马凯硕所言:“美国用拳头说话,中国用发展示范”。

第三是人民币国际化能否替代美元?尽管人民币占全球外汇储备仅3%,但中国正通过货币互换协议、数字人民币跨境结算试点,打造绕开SWIFT的平行体系。2025年沙特石油人民币结算破冰,正是去美元化的关键一步。

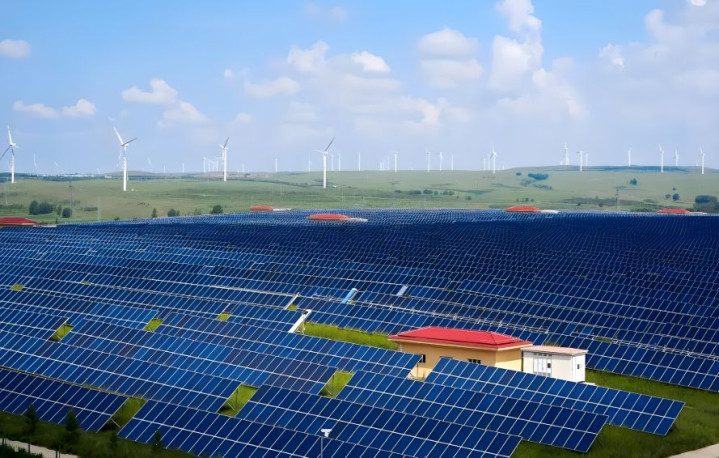

最后一个问题是内政外交哪个优先?美国学者认为中国的国家治理依然以内政为重,不具备立刻领导全球的能力。但中国的选择是先夯实根基。中国光伏装机占全球60%、AI大模型开发者生态吸引180万人才、共同富裕政策培育4亿中产,这些内生动力才是可持续领导力的基础。

中美博弈的终局并不是权力交接,而是治理范式的革命。美国困局在于政治极化导致战略摇摆。拜登的“小院高墙”与特朗普的“全面脱钩”相互拆台,盟友体系分裂日趋严重。

中国路径则通过“议题领导权”分领域突破。在气候领域推动甲烷减排合作,在数字领域主导AI伦理标准,在安全领域构建“全球文明对话基金”。这种精准发力、不贪全功的策略,恰是古老东方智慧“有所为有所不为”的现代诠释。

《外交政策》的误判在于用旧尺子量新世界。当美国学者焦虑“谁来填补领导真空”,中国早已给出答案:人类命运共同体不需要新霸权,而需要多元共治的协作网络。

美国若继续沉溺于“霸权怀旧”,只会加速自身孤立;中国若执着于“替代美国”,也将陷入战略陷阱。真正的未来属于那些既能坚守核心利益,又能敞开怀抱拥抱文明多样性的民族。

上海股指期货配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票新手开户”在今年3月的供应商大会上

- 下一篇:配资杠杆较前一工作日下跌2.34点